「毎月の手取りが少ない…」

「仕事は増えるのに給料は変わらない…」

そんな悩みを抱えていませんか?

特に40代では、教育費や住宅ローン、生活費など出費が増える一方で、手取りが少ないと家計のやりくりが厳しくなります。

この記事では、公務員の手取りが少ない理由や解決策について解説していきます。

結論は「公務員の仕組み上、今後手取りは増える可能性は少ない。転職を検討しよう!」になります。

- 公務員の手取りが少なく感じる原因

- 今後公務員の手取りは増えていくのか

- 公務員の手取りを増やす方法

私も公務員時代には増えない手取りに不満を感じていました。

その後、民間企業に転職し、手取りの増加に取り組んでいます。

今の手取りに不満を感じているなら、ぜひこの記事を読んで解決の一歩を踏み出しましょう!

もっと自由に使えるお金を増やせるかもしれませんよ!

すずき

公務員として新卒から17年間勤務。管理職も経験。40代で民間企業に転職しました。

自分の経験から、管理職公務員の悩みの解決方法や転職のノウハウをお伝えしています。

40代での民間企業と公務員の収入を比較

民間と公務員の収入はどのくらい違うのでしょうか?

令和5年4月1日地方公務員給与実態調査結果からみた40代地方公務員の年収は、

およそ基本給: 350,000円と予測されます。

各種手当の平均額は、扶養手当:約8,000円、通勤手当:約6,000円、住宅手当:約8,000円、管理職手当:約40,000円と推測されます。

| 基本給 | 350,000円 |

|---|---|

| 扶養手当 | 約8,000円 |

| 通勤手当 | 約6,000円 |

| 住宅手当 | 約8,000円 |

| 管理職手当 | 約40,000円 |

| 月の収入予測 | 約412,000円 |

| 手取り目安(収入の8割) | 329,600円 |

合計は約412,000円。月の収入は手取りを約8割とすると、329,600円となります。年収はボーナスは4.5ヶ月と仮定すると、

(329,600円 × 12ヶ月) + (329,600円 × 4.5) = 約5,438,400円

続いて民間企業。

令和4年分民間給与実態統計調査から推測したところ、

平均年収:約550万円〜700万円となりました。手取り換算だと、約440〜560万円。

民間企業は中小企業から大企業まで様々なので、一概には言えませんが、40代公務員の年収は民間より若干高い水準と言えます。もちろん平均値ですので、公務員よりも収入の多い民間企業も多くあります。

公務員の手取りが少なく感じる原因

では40代公務員の手取りはなぜ少ないのか。原因は次の5つです。

- 社会保険料・税金の負担が増加している

- 物価上昇率に収入の伸びが追いついていない

- 時短勤務・休職・介護などにより収入が減少する

- 個人で給料交渉ができない

- 人事評価制度が給料に反映されない

順番に解説していきます。

社会保険料・税金の負担が増加している

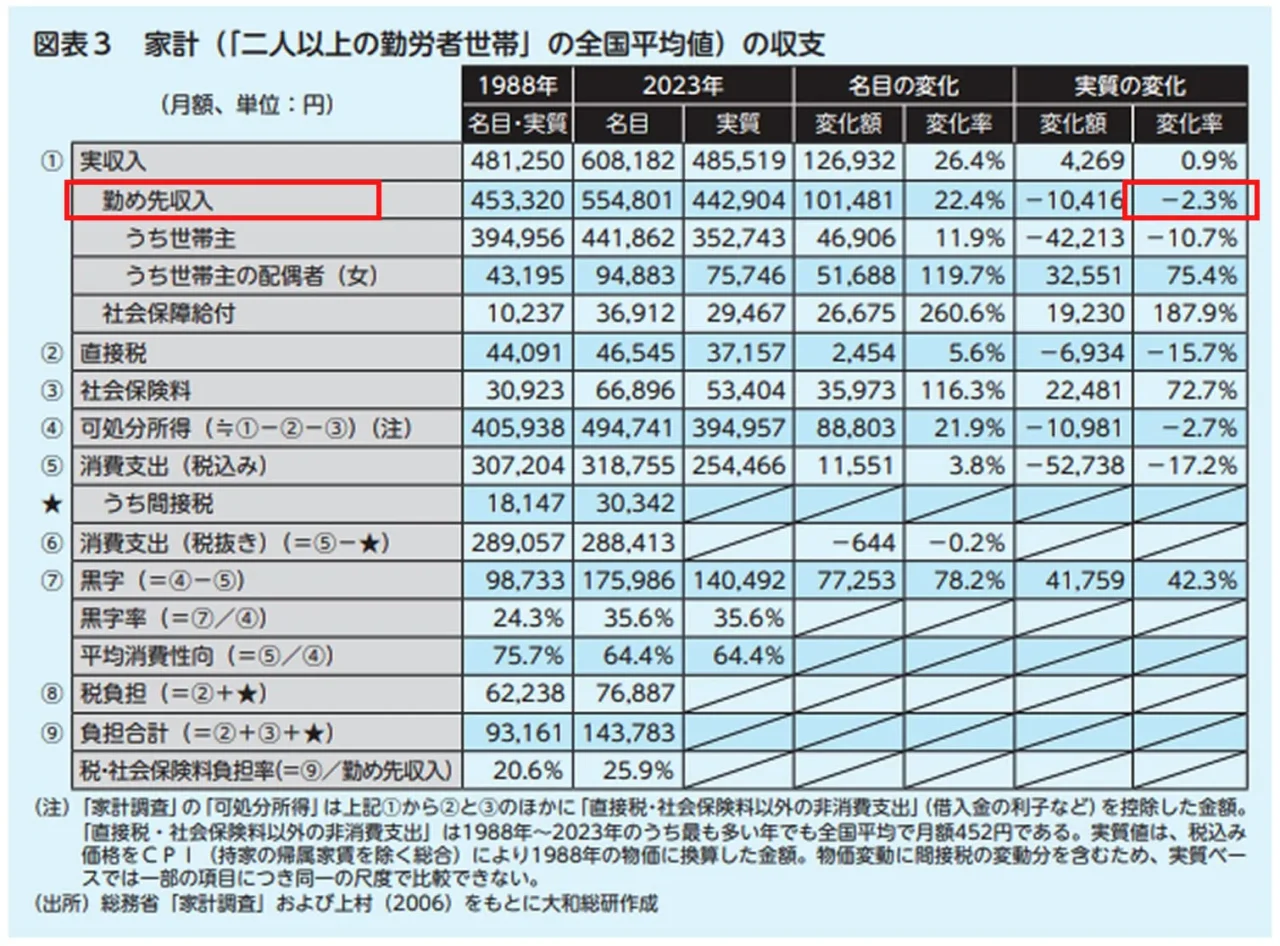

大和総研「平成以降の家計の税・社会保険料負担の推移」(2025年)によると、税・社会保険料負担率は1988年の20.6%から2023年には25.9%へと上昇しています。

公務員は税金・社会保険料を徴収する立場です。

しかし、公務員も同じように負担しています。

「少子高齢化なのはわかるけど、本当に社会保障のお金そんなにいる?」

徴収する立場の私でさえ思っていました。

市民から「誰の税金で暮らしているんだ!」と怒られるけど、「私たちも払ってるんですよ?」と言いたかったです。

増え続ける税・社会保険料が手取りの減少に繋がっていると言えます。

物価上昇率に収入の伸びが追いついていない

先ほどと同じ調査によると、2人以上の勤労者世帯での勤め先収入は、2023年は1988年比で-2.3%、約1.0万円減少しています。

人事院は8月8日、2024年度の国家公務員の給与改定について、月例給を平均1万1,183円(2.76%)、特別給(ボーナス)を0.10カ月引き上げるよう、国会と内閣に勧告した。

出典:https://www.asahi.com/articles/ASS877VDCS87ULFA01RM.html

とのニュースがありましたが、厚生労働省が公表した「令和6年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によると民間企業の要求額は5.33%。ここでも民間企業との差を実感しますね。

物価上昇率より収入の伸び率の方が良いどころか、低い状況では手取りの増加の実感がわかないのも無理はありません。

時短勤務・休職・介護などにより収入が減少する

40代公務員の方では子育てしている人も多くいると思います。

男性でも育児休暇や時短勤務をする職員も増えています。

実際私も出社を遅く、退社を早くする時短勤務をしていました。

育児休暇や時短勤務は無給であることも多く、その分通常よりも手取りが少なくなります。子供が産まれて出費は増えるのに、手取りは減っていく。

親も年老いてきて、場合によっては介護が必要になることも。

働き盛りの40代なのにしっかり稼ぐことができない現実があります。

個人で給料交渉ができない

個人で給料交渉ができないことも手取りの少ない原因になっています。

民間企業であれば、営業成績やスキル・資格取得で給料アップの交渉が行えます。

しかし、公務員では資格手当などは基本的になし。

そもそも給料交渉をする考えもなく、労働組合の広報を見て「給料上がらないな〜」とぼやくしかできません。

公務員の仕組み上、ノルマ達成率を給料に反映したり、利益を追求することは難しいですが、個人の頑張りによる手取りの増加は不可能と言えます。

人事評価制度が給料に反映されない

給料アップにつながる評価制度が浸透していないことも手取りの少なさの原因です。

私も公務員時代、人事評価制度が導入されましたが、年間の業務で4〜5個程度抜き出して達成のスケジュールを部下と考える程度のものでした。

全ての市民に平等に接することが求められる公務員。

自分達の給料が上司の判断で決定されるとなると、逆に上司に公平性を求めるようになるでしょう。

上司の立場からすると、他人の給料を自分が決めるとなるとプレッシャーも大きくなります。

仕組み的に公務員の給料を人事評価で決めるのは困難と言えます。

今後公務員の手取りは今のままで増える?

では今後公務員の手取りは順調に増えて行くのでしょうか?結論、増えないでしょう。

理由は下記になります。

- 日本は少子高齢化がますます進んでいくから

- 公務員は民間の給料に合わせる必要があるため後発になる

その理由を解説していきます。

日本は少子高齢化がますます進んでいく

公務員の手取りが少なく感じる原因でも触れましたが、日本は少子高齢化が進んでいます。

税金や社会保険料は増えることはあっても減ることはないでしょう。

給料明細を見ると気づくはずです。去年より基本給が増えているのに手取りはさほど変わっていないことに。

40代を過ぎると介護保険料欄にも数字が入ってきます。

少子高齢化のトレンドは変えられないので、ますます手取りは減ることが予想されます。

民間の給料に合わせる必要があるため伸びが遅くなる

加えて日本でもインフレが起きており、ますます生活は苦しくなっていく一方。

給料の伸び率がよければ良いのですが、公務員の給料は民間をベースに決めていくのでどうしても伸びが遅くなりがち。

インフレに耐え忍ぶ期間は長くなります。

公務員の手取りを増やす方法

40代公務員の手取りが少ない理由も、今後自動的に増えない理由も分かったところで、手取りを増やすにはどうすれば良いのか。

手段としては以下の5つになります。

- 残業時間を増やす

- 副業に取り組む

- 節税を行う

- 転職を検討する

- 転職+副業に取り組む

順番に解説していきます。

残業時間を増やす

1番簡単に手取りを増やすには残業することですが、おすすめできません。

理由としては、心身にかかるストレスが多くなることと、社会保険料や税金がさらに引かれてしまうからです。

私も公務員時代には月100時間近く残業したことがあります。

確かに手取りは増えましたが、標準報酬月額の増加により、以降の天引き額も増えてしまいました。

さらに休日は疲れきっていて、一日中寝ていることもありました。

家族と出かけたりすることもできず、ずっと仕事をしている感覚でした。

どうしても仕事には繁忙期があるので、残業せざるをえない時はありますが、手取りを増やしたい理由での不必要な残業はやめましょう。

副業に取り組む

副業は給料をもらっている人の場合は社会保険料が引かれる事はありません。

経費も使えるので節税も可能です。

最近では公務員の副業も認める自治体も増えてきました。

よく公務員の副業として認められるものとして、

- 不動産投資

- 株式・FX・仮想通貨(暗号資産)投資

- 講演・執筆活動

- 小規模農業

- 家業の手伝い

が挙げられます。

これらの例を見ると、大きく収入になりそうなものは不動産投資とFX・仮想通貨(暗号資産)投資です。

不動産投資は元々の家系が地主などであれば良いのですが、そうでなければ銀行にお金を借りて不動産を購入することになります。リスクは高いと言えます。

FX・仮想通貨(暗号資産)投資は言ってしまえばギャンブルなので、副業には該当しないでしょう。

講演・執筆活動も実際できる人は一握りですよね。しかも継続的に行っていたら目立つし、市民の目に触れる機会も多くなってしまいます。小規模農業や家業の手伝いも稼げる額は微々たるものです。

大きく稼げる可能性のある副業としては、YouTubeやイラストレーター、プログラマーなどが考えられますが、これらはそもそも営利目的とみなされて許可されない可能性が高いです。

公務員の副業はリスクなどを考えると手取りを増やす有効な手段とは言えないでしょう。

節税を行う

入ってくるお金が増やせないのなら、出て行くお金を減らそうということで考えられるのは節税です。

しかし公務員に可能な節税策は限られています。

住宅ローン控除、ふるさと納税くらいしか無く、副業の項目で挙げたYouTubeやイラストレーターなどの事業で使える経費もありません。

多少の手取り増加には貢献してくれるかもしれませんが、効果は少ないでしょう。

転職を検討する

転職は手取りを増やす方法としては一番効果的だと考えられます。

40代の民間企業と公務員の収入を比較の欄でも触れたとおり、公務員より給料の多い民間企業はたくさんあります。

時間を切り売りする残業と違い、公務員時代と同じ時間働いていても手取りを増やすことができます。

転職と聞くと心理的なハードルが高いと思いますが、現在は公務員から転職する人も珍しくなってきています。

有効な手段として検討してみてください。

転職+副業に取り組む

転職+副業も有効な選択肢です。

民間企業は公務員と違い副業が法律で禁止されていません。

公務員時代よりも年収が下がったとしても、それ以上の利益をもたらしてくれる可能性があります。

私も民間企業への転職後、副業に取り組んでいます。

単月ではありますが、会社員時代の給料よりも多く稼げたこともあります。

時間的にはハードになりますが、好きなことを仕事にできるので自己肯定感も上がります。

もし、公務員のみならず会社員として働くのが嫌で独立したい!とまで考えている人にとってもリスクの少ないスタートの方法になります。

検討する価値はあるのではないでしょうか。

資格取得は手取りに貢献しない

公務員の人で、資格の取得に走る人がいます。とはいえ、目的を考えておかないと時間を浪費することになります。

転職したい企業の募集要件に必要な資格があり、そのために取得するとかであれば問題ありません。

しかし、公務員は基本的に資格手当がないので手取りには貢献しません。

時間を大切に使いましょう。

まとめ:40代公務員が手取りを増やす一番良い方法は転職

この記事では、手取りが少なく悩んでいる公務員の方に向けて、

- 公務員の手取りが少なく感じる原因

- 今後公務員の手取りは増えていくのか

- 公務員の手取りを増やす方法

について解説してきました。

公務員の手取りが少なく感じる原因は、

- 社会保険料・税金の負担が増加している

- 物価上昇率に収入の伸びが追いついていない

- 時短勤務・休職・介護などにより収入が減少する

- 個人で給料交渉ができない

- 人事評価制度が給料に反映されない

があります。

また、日本は少子高齢化が進んでおり、今後手取りは増えない可能性が高いです。

手取りを増やす方法としては、

- 残業時間を増やす

- 副業に取り組む

- 節税を行う

- 転職を検討する

- 転職+副業に取り組む

がありますが、一番効果的なのは転職すること。さらに手取りを伸ばしていきたいなら副業にも取り組みましょう。

40代公務員を取り巻く状況は厳しいです。

管理職の人が多く、ただでさえ高いストレスに晒されているのに、手取り収入まで上がらないければ「やってられない!」となりますよね。

今回の記事を参考に手取りを増やす方法を考えていただけると嬉しいです!

以上、すずきでした!

\ 会員登録・利用料完全無料! /

コメント